- Home /

- Markt und Politik /

- Aktionsplan 2030 /

- Forderungen im Detail

Aktionsplan 2030 – Unsere Forderungen im Detail

Innerhalb von nur 4 Jahren hat die Solarbranche ihren Anteil am Schweizer Stromverbrauch von 6,8 (2022) auf rund 14 Prozent (2025) ausgebaut. Diese Jahresproduktion von über 8 TWh entspricht der jährlichen Stromproduktion des AKW Gösgen oder dem Verbrauch von etwa 2,7 Millionen Haushalten. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem raschen Ausbau leistete dabei der 11-Punkte-Plan, mit dem Swissolar 2022 aufzeigte, was es braucht, damit Photovoltaik (PV) zur tragenden Säule unserer Energiewirtschaft wird. Fast alle Vorschläge sind in der Zwischenzeit ganz oder teilweise umgesetzt. Hier die wichtigsten Höhepunkte:

- Im revidierten Energiegesetz sind ab 2025 verbindliche Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien enthalten.

- Lokale Strommodelle sind mit der Einführung des virtuellen Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch (vZEV) sowie der lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) möglich.

- Die dynamische Gestaltung der Netzkapazitäten wird ab 2026 deutlich einfacher, dank Regelung der Flexibilitäten und Rückerstattung des Netzentgelts für Batterien.

- Seit 2024 existieren zwei neue Berufslehren: Solarinstallateur:in EFZ und Solarmonteur:in EBA.

Mit der Annahme des Stromgesetzes im Juni 2024 durch sehr klare 69 Prozent der Stimmbevölkerung wird deutlich, dass die Schweiz den Ausbau der erneuerbaren Energien weiterhin stark ausbauen möchte. Die Dekarbonisierung und die zunehmende Elektrifizierung prägen unsere Energiezukunft. Der Bund hat für 2030 ein Zwischenziel von 18,7 TWh inländischer Solarstromproduktion vorgeschlagen (Vernehmlassung zur Revision der Energieverordnung, April 2025). Dies entspricht 2,1 TWh zusätzliche Stromproduktion pro Jahr, respektive durchschnittlich 2,2 GW jährliche Neuinstallationen bis im Jahr 2030 (siehe Expressszenario im Solarmonitor 2025). Um dies zu ermöglichen, müssen verschiedene Rahmenbedingungen für den Ausbau der Solarenergie verbessert werden. Mit dem Aktionsplan 2030 zeigt die Schweizer Solarbranche, wie sie Verantwortung übernimmt: lösungsorientiert und im Dialog mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Für eine Schweiz, in der 100 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen stammt.

Swissolar zeigt verschiedene Handlungsfelder, die demonstrieren, wie durch die Zusammenarbeit der beteiligten Akteure aktuelle Herausforderungen und Unsicherheiten erfolgreich gemeistert werden können und eine nachhaltige Energiezukunft in der Schweiz sichergestellt werden kann.

1. Der Moment ist da: Die Technik steht bereit – nutzen wir sie

Noch nie war die Technik so weit, der Rückhalt so gross, die Notwendigkeit so klar. Der nächste Sprung ist machbar. Jetzt braucht es politische Entscheide, die den Ausbau ermöglichen statt behindern: Einfache Verfahren, beschleunigte Bewilligungen, bessere Rahmenbedingungen. Dabei muss der Kurs in Richtung Vollversorgung mit erneuerbaren Energien beibehalten werden, wie er vom Volk beschlossen wurde.

-

Strommarktmodell

-

Gebäudeprogramm

-

Atomausstieg

-

Strommarktmodell

Strommarktmodell mit Planungssicherheit realisieren

Swissolar befürwortet das Stromabkommen mit der EU, weil es die Schweiz in den europäischen Strombinnenmarkt integriert, Versorgungssicherheit und Netzstabilität erhöht und die gesamteuropäische Energiewende zu erneuerbaren Quellen unterstützt. Heute ist die Zusammenarbeit rechtlich ungenügend abgesichert und Swissgrid ist von Ausgleichsmärkten teilweise ausgeschlossen. Mit dem Abkommen wird der Markt für alle Endverbraucher:innen geöffnet, wobei Haushalte und kleinere Betriebe bis 50 MWh Jahresverbrauch eine regulierte Grundversorgung behalten dürfen (Bundesrat, Juni 2025).

Damit das Stromabkommen Investitionen nicht ausbremst, braucht es im Schweizer Recht Planungssicherheit. Die reinen Marktpreise bilden die Produktionskosten für Strom nur unzureichend ab, weshalb für neue Investitionen – auch im Solarbereich – Anreize fehlen. Swissolar fordert daher, die ab 2026 vorgesehene Minimalvergütung für eingespeisten Solarstrom langfristig beizubehalten. Sie stabilisiert Erträge, reduziert die Amortisationszeit von Projekten und federt Marktschwankungen ab. Das EU‑Beihilferecht erlaubt solche Regelungen für kleinere Anlagen; der Bundesrat will die Minimalvergütung derzeit bereits drei Jahre nach Inkrafttreten des Stromabkommens unnötig beenden.

Die stärkere Vernetzung schafft zusätzlichen Spielraum: Der reduzierte Stromertrag im Winter kann durch Importe aus europäischen Wind- und Solarparks ausgeglichen und die flexible Wasserkraft der Schweiz besser vermarktet werden. Der heute gesetzlich verankerte Richtwert für den Nettostromimport im Winterhalbjahr von maximal 5 TWh ist im Rahmen des Stromabkommens deshalb nicht zielführend.

Die parlamentarische Beratung zu den bilateralen Verträgen beginnt im Frühling 2026, eine Volksabstimmung könnte frühestens 2027 folgen, sodass das Abkommen frühestens 2030 in Kraft treten dürfte.

► Planungssicherheit im Strommarkt: Ja zum Stromabkommen, Weiterführung der Minimalvergütung.

► Auf einen Richtwert für den Winterstromimport muss verzichtet werden oder bei einer Beibehaltung auf 15 TWh erhöht werden.

-

Gebäudeprogramm

Gebäudeprogramm weiterführen

Der Bundesrat plant als Teil des Entlastungspakets 2027, die Fördermittel für das Gebäudeprogramm aus der CO₂-Abgabe um die Hälfte zu kürzen. Damit würden Anreize für Gebäudesanierungen und erneuerbare Heizsysteme wegfallen. Dies gefährdet Investitionen in klimafreundliche Gebäude und hemmt den Ausbau der Solarenergie auf Bestandsbauten. Zugleich wird das Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz nicht ausgeschöpft, was die erforderliche Absenkung des Energieverbrauchs im Winter erschwert und zunehmend auch im Sommer durch Kühlung zu erhöhtem Energieverbrauch führt. Das Gebäudeprogramm muss im bisherigen Mass weitergeführt werden. Mit einer Erhöhung der CO₂-Abgabe könnten zusätzliche Mittel ohne Belastung des Bundeshaushalts generiert werden und gleichzeitig Anreize zur Verbrauchsreduktion von klimaschädigenden fossilen Energien geschaffen werden (siehe Swissolar-Stellungnahme zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über das Entlastungspaket 2027).

► Nein zur geplanten Kürzung im Entlastungspaket 2027.

-

Atomausstieg

Am beschlossenen Atomausstieg festhalten

Eine Aufhebung des AKW-Neubauverbots widerspricht dem Volkswillen, bindet über Jahre immense finanzielle und politische Ressourcen und behindert den dringend nötigen Ausbau der erneuerbaren Energien. Neue AKW würden frühestens ab 2050 in Betrieb sein. Die in Aussicht gestellten neuen AKW-Technologien sind noch sehr weit von einer Marktreife entfernt. Auch diese sind sicherheitstechnisch problematisch, produzieren radioaktive Abfälle und wären nur mit massiver staatlicher Unterstützung finanzierbar – wohl zulasten der Förderung erneuerbarer Energien. Für die Versorgungssicherheit benötigt die Schweiz mindestens bis dahin ohnehin andere Lösungen: Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Batteriespeicher und ein angepasstes Netzsystem. Neue AKW-Projekte sind unrealistisch, teuer und lenken von der zentralen Aufgabe ab: Dem raschen Ausbau der erneuerbaren Energien.

► Weiterhin auf erneuerbare Energien setzen. Nein zur «Blackout-Initiative» und zum Gegenvorschlag.

2. Rückgrat für die ganzjährige Versorgung: Solarenergie mit Wind- und Wasserkraft sind das Dreamteam für die Schweizer Energieversorgung

Mit smarten Netzen, saisonalen Speichern und der intelligenten Kombination mit der bewährten Wasserkraft sowie dem Ausbau von Windenergie wird aus Solarstrom ein Ganzjahresmodell für Versorgungssicherheit: schweizerisch, stabil, souverän. Die Schweiz muss die Winterproduktion gezielt fördern, den Solarexpress weiterführen und Speicher wirtschaftlich attraktiv machen.

-

Winterstromproduktion

-

Saisonale Speicher

-

Winterstromproduktion

Winterstromproduktion stärken

Alpine und vertikale PV-Anlagen liefern im Winterhalbjahr deutlich mehr Strom als flach installierte oder im Winkel von 30–40° geneigte PV-Anlagen. Bereits heute ist Solarstrom im Winterhalbjahr relevant: Vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025 erzeugten Schweizer PV-Anlagen rund 1,8 TWh Strom. Das ist mehr als das Doppelte des Stromimportsaldos in der gleichen Periode. Im März und April 2025 fielen die Füllungsgrade der Stauseen während einer Trockenphase auf Rekordtiefs. Solar deckte in dieser kritischen Situation täglich bis zu einem Fünftel des gesamten Strombedarfs. Damit ist klar: Solarenergie und Wasserkraft ergänzen sich hervorragend. Wenn die Speicher gegen Ende des Winters ihren Tiefstand erreichen, steigt die Solarstromproduktion stark an. Die untenstehende Abbildung zeigt dies anhand des Füllungsgrads der Speicherseen (blau) und der kumulierten Solarerzeugung im Winterhalbjahr (gelb).

Mit dem Bau von PV-Anlagen an besonders geeigneten Standorten kann die Winterstromproduktion aus Photovoltaik weiter erhöht werden. Fassaden-Solaranlagen, die rund 45 Prozent ihres Jahresertrags im Winterhalbjahr produzieren, erhalten seit 2025 einen erhöhten Neigungswinkelbonus. Ausserdem gilt seit 2026 ein vereinfachtes Meldeverfahren für genügend angepasste Fassaden-Solaranlagen ausserhalb von Schutzgebieten (siehe Revision Raumplanungsverordnung RPV Art 32abis).

Alpine Freiflächenanlagen leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag für eine ganzjährige Stromversorgung. Das Parlament hat im Herbst 2022 mit dem Solarexpress den Bau und die Förderung solcher Anlagen vereinfacht. Auch wenn die damals gesteckten Ziele rückblickend als zu ambitioniert gelten, bleibt die Förderung dennoch sinnvoll – insbesondere an Standorten mit bestehender Infrastruktur (z.B. am Rand von Skigebieten). Art. 12 EnG sowie Art. 24bis RPG (noch nicht in Kraft) sehen vereinfachte Bewilligungen für gewisse Kategorien von Freiflächenanlagen vor. Darüber hinaus ergänzen sich Solar- und Windkraft zeitlich ideal: Während PV vor allem tagsüber und im Frühling bzw. Sommerhalbjahr Höchstwerte liefert, produziert Windenergie vermehrt nachts und im Winter.

► Einmalvergütung für Winterstrombonus umsetzen. >> Forderung wurde erreicht: Für neue grosse Photovoltaikanlagen ab einer Leistung von 100 kW, die ab dem 1. Januar 2026 in Betrieb gehen, wird ein Winterstrombonus eingeführt. Der Höchstbetrag entspricht dabei 60 Prozent der voraussichtlichen anrechenbaren Investitionskosten. (siehe Energieförderungsverordnung, EnFV Art. 30c und Art. 46)

► Geplanter Ausbau der Windenergie und zusätzlicher Wasserkraft-Kapazität muss umgesetzt werden, um das Zusammenspiel erneuerbarer Energien zu nutzen.

► Nachfolgelösung des Solarexpress sicherstellen.

-

Saisonale Speicher

Einsatz saisonaler Speicher stärken

Thermische Speicher z.B. in Form von Warmwasserspeichern oder saisonalen Erdsonden ermöglichen es, im Sommer oder in Phasen mit Stromüberschuss Wärme zu erzeugen und sie für den Winter zu speichern. Thermische Speicher mit einem Volumen von 2 TWh werden in der Roadmap Energiespeicher 3.0 von aeesuisse als realisierbares Ziel betrachtet, das einen zentralen Beitrag zur Energie- und Versorgungssicherheit in der Schweiz leisten kann. Zur Umsetzung dieses Potenzials müssen jedoch verschiedene raumplanerische und finanzielle Hürden abgebaut werden. Der Bau thermischer Speicher ausserhalb der Bauzonen ist derzeit in der Regel nicht bewilligungsfähig. Zusätzlich verteuern Netzanschlusskosten für das Laden mit überschüssigem Solarstrom sowie Netznutzungsgebühren die Projekte und haben dadurch oft eine verhindernde Wirkung. Ähnliche Hindernisse bestehen auch bei Batteriespeichern (siehe Kapitel 4).

► Thermische Speicher auch ausserhalb der Bauzonen zulassen – mit vereinfachten, einheitlichen Bewilligungsverfahren.

► Netznutzungs- und Anschlussgebühren senken beim netzdienlichen Laden (PV-Überschuss) und zielgerichtete Investitionsbeiträge für grosse Speicher verankern.

3. Lokal produzieren - lokal verbrauchen: Solarenergie wird vor Ort produziert, verbrauchen wir sie auch dort

Ob Gemeinde, Quartier oder Genossenschaft: Wenn Strom dort verbraucht wird, wo er produziert wird, entstehen neue Formen von Miteigentum und Verantwortung. Dafür braucht es faire, kostentransparente und attraktive Modelle für lokale Elektrizitätsgemeinschaften. Das kann die Stromnetze entlasten und auch das Portemonnaie. Denn Photovoltaik ist heutzutage fast immer die günstigste Form der Stromerzeugung. Und: Wer lokal produziert, macht sich unabhängig von internationalen Energiemärkten und geopolitischen Spannungen.

-

vZEV und LEG

-

vZEV und LEG

Bremsen für vZEV und LEG lösen

(Virtuelle) Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch ((v)ZEV) sowie ab Januar 2026 auch lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) ermöglichen die gemeinsame Nutzung von lokal erzeugtem Solarstrom innerhalb eines Gebäudes oder über mehrere Gebäude hinweg bis hin zu einer ganzen Gemeinde. Diese Modelle tragen dazu bei, den Netzausbaubedarf zu reduzieren, die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen zu verbessern und die Stromkosten zu senken. Obwohl die regulatorischen Grundlagen vorhanden sind, bestehen in der Umsetzung allerdings noch zahlreiche Hürden:

- In Gebieten mit Muffennetzen ist die Gründung eines vZEV mit benachbarten Gebäuden deutlich erschwert oder unmöglich und schliesst damit einen Teil der Bevölkerung aus.

- Auch bei LEG bestehen Einschränkungen: So ist eine Stromlieferung zwischen den Netzebenen 5 und 7 nicht erlaubt, was die Nutzung von LEG unnötig behindert. Zudem wurde das gesetzlich mögliche Maximum von 60 Prozent beim Rabatt auf die Netznutzungsgebühr nicht ausgeschöpft, wodurch das Modell häufig an Attraktivität verliert.

- Selbst dort, wo die Umsetzung von vZEV und LEG technisch möglich wäre, wird sie durch teilweise überhöhte Einführungs-, Mutations- und Messtarife erschwert, die von manchen Verteilnetzbetreibern (VNB) als Monopoldienstleistungsunternehmen verlangt werden. Dadurch wird eine lokale Stromnutzung unrentabel.

Swissolar fordert deshalb, dass VNB keine Einführungs- und Mutationsgebühren erheben dürfen, da es sich um Monopolleistungen handelt, die kostenfrei bereitgestellt werden müssen. Zudem sollen die Messkosten für Zähler mit und ohne Abrechnung klar ausgewiesen werden sowie diskriminierungsfrei und fair gestaltet sein, damit ein fairer Wettbewerb zwischen den Eigenverbrauchsmodellen möglich ist.

► Keine Einführungs- und Mutationsgebühren bei LEG und vZEV zulassen.

► Transparente und faire Messkosten: Die Kosten für Zähler mit und ohne Abrechnung müssen klar ausgewiesen und diskriminierungsfrei gestaltet sein. Ausserdem muss ein Maximum für diese Kosten festgelegt werden.

► Einen flächendeckenden 60-Prozent-Rabatt auf die Netznutzungskosten für LEG einführen.

► Stromlieferung zwischen den Netzebenen 5 und 7 innerhalb einer LEG ermöglichen.

► vZEV auch für Muffennetze zulassen.

4. Flexible Produktion und Speicherlösungen statt überdimensionierter Netze: Unser Netz kann mehr – machen wir es intelligent

Die Flexibilität der Photovoltaik ist ein Vorteil: Sie lässt sich perfekt mit Speichern, Elektromobilität und dynamischen Tarifen kombinieren. Ein modernes Netz nutzt Solarstrom optimal und sorgt für Stabilität, selbst bei stark wachsender Produktion. Dazu braucht es Anpassungen am Marktdesign und die Bereitstellung standardisierter Daten.

-

Flexibilitätsinstrumente

-

Regelenergiemarkt

-

Datenstandardisierung

-

Effizienter Netzausbau

-

Flexibilitätsinstrumente

Gesetzliche Flexibilitätsinstrumente nutzen

Solaranlagen decken 2025 durchschnittlich rund 14 Prozent des Schweizer Strombedarfs. In einzelnen Spitzenstunden liegt der Anteil Solarstrom im Netz bereits bei 80 Prozent. Die heutigen Tarifstrukturen und Steuerungsinstrumente der Verteilnetzbetreiber sind teilweise noch auf Bandenergie von Atomkraftwerken ausgerichtet und oft nicht mehr zeitgemäss. Niedertarife in der Nacht und durch Rundsteuerung gesperrte Verbraucher über Mittag passen nicht zur heutigen Situation mit einer hohen Solarstromproduktion am Tag. Aktuelle Vergütungssysteme setzen grösstenteils weder markt-, netz- noch systemdienliche Anreize und bieten zu wenig Investitionssicherheit.

Durch den starken PV-Ausbau sinken die Börsenstrompreise zu Zeiten hoher Solarproduktion, was den wirtschaftlichen Wert (Capture Rate) von Solarstrom senkt. Gleichzeitig belasten Einspeisespitzen die Netze. Damit erneuerbare Energien eine tragende Säule der Stromproduktion werden, müssen Produktion und Verbrauch in Übereinstimmung gebracht werden. Spotmarktpreise sind insbesondere im Winter sowie am Morgen und Abend hoch, im Sommer und über Mittag oft tief oder teils sogar negativ – u.a. wegen schlecht regelbarer Produktionskapazitäten (z.B. AKW). Die untenstehende Abbildung veranschaulicht die zeitlichen Schwankungen der Strompreise: In den Nachstunden sowie am frühen Morgen und Abend – wenn Solar noch nicht oder wenig Strom produziert – sind die Strompreise auf dem Spotmarkt hoch (orange Felder), während sie über Mittag aufgrund der hohen Solarstromproduktion deutlich sinken (grüne Felder). Gleichzeitig setzen Tarif- und Steuerungsmechanismen oft Fehlanreize: Nachttarife, gesperrte Ladestationen/Wärmepumpen über Mittag und das abendliche Laden von E-Autos durch fehlende Anreize verlagern den Verbrauch in Hochpreis- und Hochlastzeiten statt in die günstigen Mittagsstunden. Alle Kundengruppen – unabhängig vom jeweiligen Netzbetreiber – sollen Zugang zu spotmarkt-basierten Energietarifen erhalten und damit Preis- und Systemsignale direkt nutzen können (siehe auch Smarter und effizienter Netzausbau).

Hinweise zur Tabelle:

Zwischen 00:00 - 6:00 Uhr

Boiler/Speicherheizungen laden: >¼ des Nachtstromverbrauchs → Fehlanreize über Niedertarif

Zwischen 09:00 - 17:00 Uhr

Zum Teil gesperrte Ladestationen/Wärmepumpen → Fehlanreize durch Rundsteuerung

Zwischen 17:00 - 22:00 Uhr

Laden von Elektroautos → Optimierung durch dynamische Bezugstarife und EMS

Mit der vom Parlament im September 2025 beschlossenen Abnahmevergütung basierend auf den Spotmarktpreisen entstehen Anreize zum systemtauglichen Einspeisen von Solarstrom. Die quartalsgemittelte Mindestvergütung schützt gleichzeitig vor zu starken Schwankungen am Strommarkt.

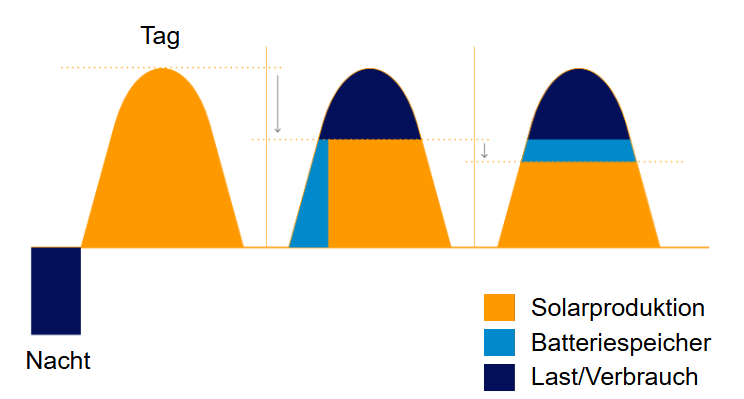

Bei den Massnahmen zur Einspeisebegrenzung muss der Eigenverbrauch hinter dem Netzanschluss immer möglich bleiben – insbesondere für Batteriespeicher, Elektrofahrzeuge (inkl. Bidirektionale Ladestationen) und Wärmepumpen. Batteriespeicher sind dank sinkenden Preisen und neuen Anreizen für optimierten Verbrauch stark im Trend. Die Netzbetreiber sollen Anreize für deren netzdienlichen Betrieb schaffen, damit Batterien vor allem über Mittag geladen werden statt schon in den Morgenstunden. Die Abbildung links zeigt diese Optimierung in zwei Schritten: Lastverschiebung von der Nacht in die Mittagsstunden und Ladung der Speicher am Mittag – das neue Marktdesign mit Stundenmarktpreisen setzt dafür die richtigen Anreize und gewährleistet die Investitionssicherheit.

Nebst Batteriespeichern tragen auch andere Speicherformen (z.B. Wärmespeicher, siehe Einsatz saisonaler Speicher) zur Systemoptimierung bei. Eine koordinierte, nationale Speicherstrategie soll aufzeigen, wie die verschiedenen Instrumente den Netzausbau reduzieren und die Versorgungssicherheit stärken können. Entsprechend unterstützt Swissolar einen Vorstoss zu einer nationalen Speicherstrategie, der momentan im Nationalrat hängig ist. Swissolar ist ausserdem mit Partnerorganisationen an der Ausarbeitung eines Energiespeicherplans 2035/2050, der 2026 publiziert wird.

► Eigenverbrauch hinter dem Netzanschluss jederzeit ermöglichen – auch bei Einspeisebegrenzungen.

► Nationale Speicherstrategie ausarbeiten und umsetzen.

► Bidirektionale Ladestationen gezielt fördern und netzdienlich integrieren.

-

Regelenergiemarkt

Regelenergiemarkt effizienter gestalten

Speicher können nicht nur hinter dem Netzanschluss, sondern auch im Netz eingesetzt werden. Sie können innerhalb von Sekundenbruchteilen Strom liefern oder Strom beziehen und sind damit ideal für die Bereitstellung von Regelenergie. Bislang werden vor allem Wasserkraftwerke und zum Teil thermische Kraftwerke für Regelenergie eingesetzt. Erste Unternehmen können im Rahmen des Swissgrid-Pilotprojektes PV4Balancing für negative Regelenergie auf PV-Anlagen zugreifen. Im Gegenzug erhalten die Anlagenbesitzenden 70 Prozent der Einnahmen. Auch Batteriespeicher können nach Präqualifikation für die Flexibilitätsvermarktung am Regelenergiemarkt teilnehmen. Dies eröffnet neue finanzielle Möglichkeiten für Anlagenbesitzende und Installationsbetriebe. Entsprechend können dezentrale Batteriespeicher als Schwarmspeicher einen wichtigen Beitrag zur Frequenzstabilisierung oder auch zur Blackstart-Fähigkeit leisten. In der Praxis wird die Teilnahme jedoch durch aufwendige Präqualifikationsverfahren, wenig digitalisierte Abläufe und starre Marktbedingungen erschwert. Lange Lieferperioden und seltene Ausschreibungen erschweren in den zunehmend dezentralen Systemen eine Beteiligung kleinerer Akteure.

► Beschleunigung der Verfahren zur Präqualifikation neuer Technologien.

► Marktprozesse im Regelenergiemarkt vereinfachen und digitalisieren.

► Kürzere Lieferperioden und kurzfristigere Ausschreibungen für mehr Flexibilität und Teilhabe.

-

Datenstandardisierung

Datenstandardisierung schaffen

Grundvoraussetzung für eine intelligente Steuerung von Produktion und Verbrauch ist das Vorhandensein von geeigneten Daten. Mit dem laufenden Smart-Meter-Rollout stehen künftig deutlich mehr Echtzeitdaten zur Verfügung. Entscheidend ist aber deren standardisierte und intelligente Nutzung, die u.a. durch die nationale Datenplattform für den Stromsektor ermöglicht wird. Insbesondere für den intelligenten Betrieb von (v)ZEV und LEG sind einheitliche Schnittstellen von standardisierten Produktions- und Verbrauchsdaten notwendig, um diese gezielt aufeinander abzustimmen und dadurch die Netze zu entlasten.

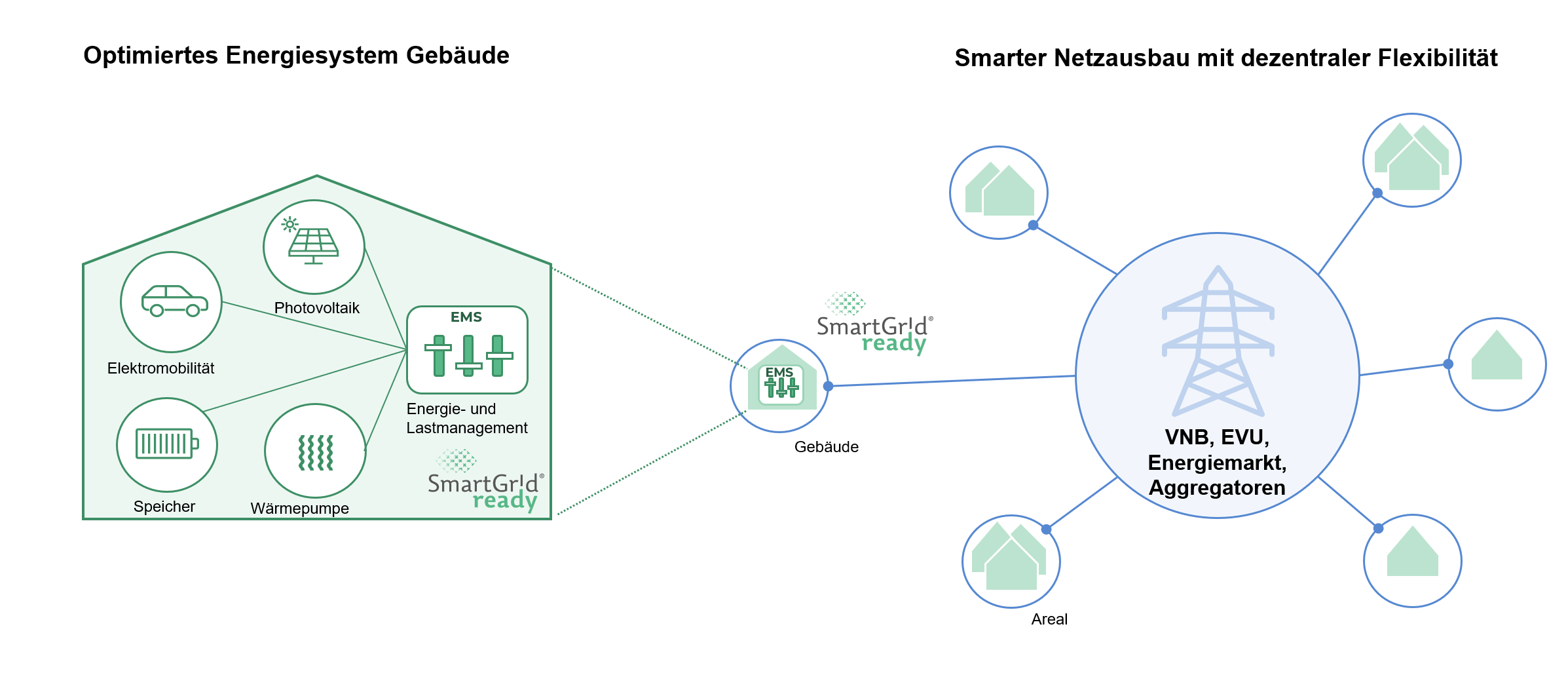

Das untenstehende Schema zeigt, wie das Stromnetz in Zukunft aussehen kann: Gebäude kommunizieren mit der Netzseite (Verteilnetzbetreiber, Energieversorger und Aggregatoren). SmartGridready entwickelt zusammen mit VNB und weiteren Stakeholdern harmonisierte Lösungen für diese Kommunikation und unterstützt über das Gebäudelabel eine zuverlässige Systemintegration. So werden Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpe und Elektromobilität in einem Gebäude effizient aufeinander abgestimmt und gleichzeitig smart ins Netz integriert.

► Plattformen und standardisierte Schnittstellen für intelligentes Energiemanagement schaffen.

-

Effizienter Netzausbau

Smarter und effizienter Netzausbau

Für die dezentrale Stromproduktion mit PV-Anlagen ist vielerorts ein verstärkter Netzausbau unvermeidbar. Die oben beschriebenen Massnahmen zur Reduktion der Spitzenbelastung sowie der intelligente Betrieb von (v)ZEV und LEG können diesen Bedarf zwar deutlich reduzieren, jedoch nicht vollständig eliminieren. Allerdings muss ein erheblicher Teil der bestehenden Netzinfrastruktur ohnehin altersbedingt erneuert werden. Der Ausbaubedarf besteht also nicht nur wegen des vermehrten Stroms aus erneuerbaren Energien, sondern fällt zeitlich mit einer ohnehin notwenigen Modernisierung der Netze zusammen. Es braucht dadurch mehr Tempo bei den Netzausbaumassnahmen. Swissolar unterstützt den Netzbeschleunigungserlass des Bundesrats, fordert aber, dass in der Gesetzesvorlage und ihrer Umsetzung der Fokus stärker auf die Verteilnetze und die dezentralen Speicher gelegt wird.

Die Verteilnetzbetreiber (VNB) verfügen mit der Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG, Art. 17b) per 1.1.2026 über weitere gesetzliche Instrumente zur Nutzung von Flexibilität: Sie haben die Möglichkeit, die Netzeinspeisung einer PV-Anlage um bis zu 3 Prozent der Jahresproduktion ohne Entschädigung zu beschränken. Der im September 2025 erschienene Branchenleitfaden RE-EEA des VSE erläutert die verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten. Neben fixen Limitierungen (z.B. bei 70 Prozent der nominalen DC-Leistung) sind auch spannungsabhängige Limitierungen oder tarifarische Anreize möglich. Wichtig ist: Eine 70-Prozent-Limitierung bedeutet keineswegs einen Verlust von 30 Prozent der Produktion, sondern führt zu einem Ertragsverlust von 1 bis 2 Prozent. Ausserdem empfiehlt Swissolar dynamische Bezugstarife als Wahltarif, mit niederen Tarifen im Sommer und über Mittag, sowie die Freigabe von grossen Verbrauchern wie Elektroboilern zu Zeiten hoher Solarstromproduktion. Nun liegt es an den VNB, diese Instrumente zu nutzen und dadurch netzbelastende Leistungsspitzen zu vermeiden. Dadurch können Milliardeninvestitionen im Netzausbau verhindert werden.

► Zusätzlich zur Vereinfachung der Bewilligungsverfahren für Übertragungsleitungen braucht es vereinfachte Verfahren für notwendige Ausbauten von Verteilnetzen, Trafostationen, Verteilkästen und Batteriespeichern.

► In den seltenen Fällen einer Netzüberlastung soll eine intelligente Einspeiselimitierung auf Ebene der Netzeinspeisung eingeführt werden.

► Mit dynamischen Wahltarifen sollen Anreize zum netzdienlichen Bezug geschaffen werden.

5. Jede geeignete Fläche zählt: Ein riesiges Potenzial ist vorhanden, schöpfen wir es aus

Dächer, Fassaden, Infrastrukturen: Die Schweiz hat riesiges Potenzial für Solarenergie. 90 Prozent der geeigneten Gebäudeflächen sind noch ungenutzt. Deshalb braucht es Massnahmen zur Nutzung der Potenziale bei Neubauten und Sanierungen, weniger Einschränkungen für Anlagen über landwirtschaftlichen Kulturen, sowie die systematische Erschliessung von Infrastrukturflächen. Zudem braucht es einen pragmatischeren Umgang mit Denkmal- und Ortsbildschutz.

-

Bürokratische Hürden

-

Solarpflicht mit Mass

-

Bürokratische Hürden

Bürokratische Hürden abbauen

Nicht-klassische Dachanlagen (z. B. an Infrastrukturen, in der Landwirtschaft oder im alpinen Raum) werden trotz grossem Potenzial zu wenig genutzt. Sie ermöglichen Doppelnutzung, vermehrte Stromproduktion ausserhalb der Mittagsspitzen und erhöhen die Versorgungssicherheit. Zwar gilt seit Anfang 2025 ein Parkflächenbonus und die eidgenössischen Räte haben im September 2025 einer Motion zugestimmt, die für PV auf Infrastrukturanlagen ein beschleunigtes Bewilligungsverfahren mit blosser Meldepflicht vorsieht. Trotzdem bestehen insbesondere bei der landwirtschaftlichen Photovoltaik-Nutzung (Agri-PV) bürokratische Hürden und Bewilligungen sind an Mehrertragsnachweise geknüpft. Ihr Einsatz ist bisher auf Obst- und Beerenkulturen beschränkt, während Agri-PV in Nachbarländern schon deutlich mehr eingesetzt wird.

Solarprojekte in schützenswerten Ortsbildern (sog. ISOS-Gebiete mit Schutzziel A) sind mit besonderen Hürden konfrontiert. Die mittlerweile verfügbaren PV-Produkte (z.B. farblich angepasste Solarmodule) erlauben auch in solchen Gebieten ästhetische Lösungen. Pauschale Solarverbotszonen sind deshalb abzulehnen. Stattdessen braucht es eine transparente und speditive Bewilligungspraxis auch bei Schutzobjekten.

► Das beschlossene Meldeverfahren für Infrastruktur-PV umsetzen (Motion).

► Flächen entlang von Verkehrswegen gezielt für den PV-Ausbau aktivieren.

► Agri-PV erleichtern: keine Nachweispflicht für Kultur-Mehrertrag, Zulassung auch auf Grünland.

► Raumplanungsgesetz (RPG Art. 18a Abs. 3) anpassen: Solaranlagen in ISOS-Gebieten mit klaren Kriterien ermöglichen. Keine Solarverbotszonen.

-

Solarpflicht mit Mass

Solarpflicht mit Mass

Mit der geplanten Einführung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2025 (MuKEn 2025) ergibt sich die Möglichkeit, den Photovoltaikausbau im Gebäudesektor entscheidend voranzubringen. Um die nationalen Ausbauziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen und gleichzeitig die Winterstromlücke zu verkleinern ist es dringend notwendig, dass jedes Gebäude das verfügbare Solarpotenzial im, auf oder am Gebäude nutzt, insbesondere bei Neubauten und grösseren Sanierungen. Aktuell sind 90 Prozent der geeigneten Flächen an Gebäuden ungenutzt. Es braucht klare und flächendeckende Verpflichtungen zur Nutzung dieser Potenziale. Für Bestandsbauten sind pauschale Fristen oder Zwangsvorgaben jedoch kontraproduktiv und sozialpolitisch schwierig umzusetzen. Hier sollten Förderanreize und Anforderungen bei Gesamtsanierungen im Vordergrund stehen.

► Die MuKEn 2025 sind rasch und ambitioniert umzusetzen, idealerweise durch eine koordinierte Umsetzung in möglichst vielen Kantonen.

► Für Neubauten und umfassende Sanierungen soll eine Pflicht zur Eigenstromerzeugung verankert werden. Dabei sollen objektive Kriterien wie Energiebezugsfläche und Eignung von Dach- und Fassadenflächen einbezogen werden.

► Für Bestandsbauten braucht es statt Fristen kluge Förderinstrumente, Informationskampagnen und gezielte Anreize im Rahmen von Sanierungen.

6. Innovation und Wertschöpfung bleiben im Land: Sonnenstrom ist ein Wirtschaftsfaktor – nutzen wir ihn

Mit Innovation, Bildung und Forschung wächst eine neue Industrie – verankert in der Schweiz, mitten in der EU mit ihren ambitionierten Klimazielen. Um diese Position nicht zu verlieren, braucht es Investitionen in Ausbildung und Innovationsförderung sowie transparente und nachhaltige Lieferketten.

-

Innovationsförderung

-

Forschung

-

Lieferketten

-

Innovationsförderung

Innovationsförderung beibehalten

Die Schweiz hat eine PV-Forschung von Weltrang, die eng mit den hiesigen innovativen Produzenten zusammenarbeitet. Dadurch ist die Schweiz weltweit führend bezüglich BIPV sowie in anderen innovativen Technologien. Dieses Erfolgsrezept ist durch die geplante Streichung des P+D-Programms sowie der geplanten Halbierung des Innosuisse-Programms im Rahmen des Entlastungspakets 2027 stark gefährdet.

► Das Pilot- und Demonstrationsprogramm muss erhalten bleiben, allenfalls mit Kürzungen.

► Keine Kürzungen bei Innosuisse

-

Forschung

Forschung stärken

Die Herausforderungen der Energiewende erfordern intensive Forschung bei Speichertechnologien, Zell- und Modulentwicklung, Gebäudeintegration, Agri-PV sowie bei saisonalen Speichern und systemdienlichen Lösungen. Diese Bereiche sind entscheidend für Versorgungssicherheit und Netzstabilität. Ohne gezielte Förderung droht der Schweiz der Verlust ihrer starken Position in der PV-Forschung und Entwicklung. Für Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Technologiefortschritt sind gezielte Investitionen in die Forschung für Speichertechnologien, BIPV, Agri-PV und saisonale Lösungen zentral.

► Forschung in strategischen Technologiebereichen gezielt fördern.

-

Lieferketten

Lieferketten nachhaltig und transparent gestalten

Die hohen chinesischen Marktanteile bei der Produktion von Solarmodulen und ihren Komponenten sorgen für Abhängigkeiten. Ähnliche Entwicklungen hin zu einer Marktkonzentration sind bei Wechselrichtern und Batteriespeichern zu beobachten. Verständlich sind deshalb die Forderungen nach einer stärkeren Diversifizierung bei den Lieferketten, bei denen auch ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) eingehalten werden. Swissolar ist der Ansicht, dass solche Bestrebungen dann Erfolg haben können, wenn die Schweiz diesbezüglich mit der EU kooperiert, die bereits verschiedene Massnahmen im Bereich der nachhaltigen Gestaltung der Lieferketten ergriffen hat. Dank ihrer international anerkannten PV-Forschung kann die Schweiz dabei eine wesentliche Rolle spielen.

► Einhaltung von ESG-Kriterien sicherstellen.

► Lieferketten diversifizieren: Kooperation mit der EU bei Standortförderung und Forschung.

7. Solarbranche und Energieversorger kooperieren: Gemeinsam packen wir die Energiewende an

Mit einem Solarstromanteil von 14 Prozent am Jahresverbrauch steht die Schweizer Solarbranche in der Mitverantwortung für die sichere Stromversorgung. Wir fordern deshalb den vollen Einbezug bei der Erarbeitung neuer Regularien der Energieversorger. Zudem braucht es eine Vereinheitlichung der Regelungen der über 620 Netzbetreiber.

-

Erarbeitung von Richtlinien

-

Vorschriften der Netzbetreiber

-

Erarbeitung von Richtlinien

Solarbranche bei der Erarbeitung von Richtlinien einbeziehen

Die heutige Dominanz einzelner Akteure (VSE) bei der Verabschiedung zentraler Richtlinien im Strombereich ist angesichts der zunehmend dezentralen Stromerzeugung nicht mehr sachgerecht. Eine verbindliche Mitwirkung der Verbände von Stromerzeugung, Speicherbetrieb und Endverbrauch ist sowohl bei der Erarbeitung, aber insbesondere auch bei der Verabschiedung relevanter Dokumente sicherzustellen.

► Konsequente Mitsprache der Schweizer Solarbranche bei der Erarbeitung und den Entscheiden von Branchenstandards.

-

Vorschriften der Netzbetreiber

Vorschriften der Netzbetreiber vereinheitlichen

Werkvorschriften und Netzprozesse unterscheiden sich immer noch deutlich innerhalb der rund 620 Netzbetreiber der Schweiz. Dies erschwert die Arbeit der Installationsbetriebe (PV-Anlagen, Wärmepumpen, Ladestationen, etc.) unnötig. Es braucht deshalb eine verbindliche Standardisierung.

► Vereinheitlichung der Regelungen der Netzbetreiber.

Haben Sie Fragen zum Aktionsplan 2030?

David Stickelberger

David Stickelberger

Leiter Kommunikation, Markt und Politik, Stv. Geschäftsführer

Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt